泄泻

泄泻是以大便次数增多,粪质稀薄,甚至泻出如水样为临床特征的一种脾胃肠病证。泄与泻在病情上有一定区别,粪出少而势缓,若漏泄之状者为泄;粪大出而势直无阻,若倾泻之状者为泻,然近代多泄、泻并称,统称为泄泻。

《内经》称本病证为“鹜溏”、“飧泄”、“濡泄”、“洞泄”、“注下”、“后泄”等等,且对本病的病机有较全面的论述,如《素问·生气通天论篇》曰:“因于露风,乃生寒热,是以春伤于风,邪气留连,乃为洞泄。”《素问·阴阳应象大论篇》曰:“清气在下,则生飧泄。”“湿胜则濡泻。”《素问·举痛论篇》曰:“寒气客于小肠,小肠不得成聚,故后泄腹痛矣。”《素问·至真要大论篇》曰:“诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热。”说明风、寒、热、湿均可引起泄泻。《素问·太阴阳明论篇》指出:“饮食不节,起居不时者,阴受之,……阴受之则人五脏,……下为飧泄。”《素问·举痛论篇》指出:“怒则气逆,甚则呕血及飧泄。”说明饮食、起居、情志失宜,亦可发生泄泻。另外《素问·脉要精微论篇》曰:“胃脉实则胀,虚则泄。”《素问·脏气法时论篇》曰:“脾病者,……虚则腹满肠鸣,飧泄食不化。”《素问·宣明五气篇》谓:“五气所病,……大肠小肠为泄。”说明泄泻的病变脏腑与脾胃大小肠有关。《内经》关于泄泻的理论体系,为后世奠定了基础。张仲景将泄泻和痢疾统称为下利。《金匮要略·呕吐秽下利病脉证治》中将本病分为虚寒、实热积滞和湿阻气滞三型,并且提出了具体的证治。如“下利清谷,里寒外热,汗出而厥者,通脉四逆汤主之。”“气利,诃梨勒散主之。”指出了虚寒下利的症状,以及治疗当遵温阳和固涩二法。又说:“下利三部脉皆平,按之心下坚者,急下之,宜大承气汤。”“下利谵语,有燥屎也,小承气汤主之。”提出对实热积滞所致的下利,采取攻下通便法,即所谓“通因通用”法。篇中还对湿邪内盛,阻滞气机,不得宣畅,水气并下而致“下利气者”,提出“当利其小便”,以分利肠中湿邪,即所谓“急开支河”之法。张仲景为后世泄泻的辨证论治奠定了基础。《三因极一病证方论·泄泻叙论》从三因学说角度全面地分析了泄泻的病因病机,认为不仅外邪可导致泄泻,情志失调亦可引起泄泻。

《景岳全书·泄泻》说:“凡泄泻之病,多由水谷不分,故以利水为上策。”并分别列出了利水方剂。《医宗必读·泄泻》在总结前人治泄经验的基础上,提出了著名的治泄九法,即淡渗、升提、清凉、疏利、甘缓、酸收、燥脾、温肾、固涩,其论述系统而全面,是泄泻治疗学上的一大发展,其实用价值亦为临床所证实。

【病因病机】

致泻的病因是多方面的,主要有感受外邪,饮食所伤,情志失调,脾胃虚弱,命门火衰等等。这些病因导致脾虚湿盛,脾失健运,大小肠传化失常,升降失调,清浊不分,而成泄泻。

1.感受外邪引起泄泻的外邪以暑、湿、寒、热较为常见,其中又以感受湿邪致泄者最多。脾喜燥而恶湿,外来湿邪,最易困阻脾土,以致升降失调,清浊不分,水谷杂下而发生泄泻,故有“湿多成五泄”之说。寒邪和暑热之邪,虽然除了侵袭皮毛肺卫之外,亦能直接损伤脾胃肠,使其功能障碍,但若引起泄泻,必夹湿邪才能为患,即所谓“无湿不成泄”,故《杂病源流犀烛·泄泻源流》说:“湿盛则飧泄,乃独由于湿耳。不知风寒热虚,虽皆能为病,苟脾强无湿,四者均不得而干之,何自成泄?是泄虽有风寒热虚之不同,要未有不源于湿者也。”

2.饮食所伤或饮食过量,停滞肠胃;或恣食肥甘,湿热内生;或过食生冷,寒邪伤中;或误食腐馊不洁,食伤脾胃肠,化生食滞、寒湿、湿热之邪,致运化失职,升降失调,清浊不分,而发生泄泻。正如《景岳全书,泄泻》所说:“若饮食失节,起居不时,以致脾胃受伤,则水反为湿,谷反为滞,精华之气不能输化,乃致合污下降而泻痢作矣。”

3.情志失调烦恼郁怒,肝气不舒,横逆克脾,脾失健运,升降失调;或忧郁思虑,脾气不运,土虚木乘,升降失职;或素体脾虚,逢怒进食,更伤脾土,引起脾失健运,升降失调,清浊不分,而成泄泻。故《景岳全书·泄泻》曰:“凡遇怒气便作泄泻者,必先以怒时夹食,致伤脾胃,故但有所犯,即随触而发,此肝脾二脏之病也。盖以肝木克土,脾气受伤而然。”

4.脾胃虚弱长期饮食不节,饥饱失调,或劳倦内伤,或久病体虚,或素体脾胃肠虚弱,使胃肠功能减退,不能受纳水谷,也不能运化精微,反聚水成湿,积谷为滞,致脾胃升降失司,清浊不分,混杂而下,遂成泄泻。如《景岳全书·泄泻》曰:“泄泻之本,无不由于脾胃。”

5.命门火衰,命门之火,助脾胃之运化以腐熟水谷。若年老体弱,肾气不足;或久病之后,肾阳受损;或房室无度,命门火衰,致脾失温煦,运化失职,水谷不化,升降失调,清浊不分,而成泄泻。且肾为胃之关,主司二便,若肾气不足,关门不利,则可发生大便滑泄、洞泄。如《景岳全书·泄泻》曰:“肾为胃关,开窍于二阴,所以二便之开闭,皆肾脏之所主,今肾中阳气不足,则命门火衰,而阴寒独盛,故于子丑五更之后,当阳气未复,阴气盛极之时,即令人洞泄不止也。”

泄泻的病因有外感、内伤之分,外感之中湿邪最为重要,脾恶湿,·外来湿邪,最易困阻脾土,致脾失健运,升降失调,水谷不化,清浊不分,混杂而下,形成泄泻,其他诸多外邪只有与湿邪相兼,方能致泻。内伤当中脾虚最为关键,泄泻的病位在脾胃肠,大小肠的分清别浊和传导变化功能可以用脾胃的运化和升清降浊功能来概括,脾胃为泄泻之本,脾主运化水湿,脾胃当中又以脾为主,脾病脾虚,健运失职,清气不升,清浊不分,自可成泻,其他诸如寒、热、湿、食等内、外之邪,以及肝肾等脏腑所致的泄泻,都只有在伤脾的基础上,导致脾失健运时才能引起泄泻。同时,在发病和病变过程中外邪与内伤,外湿与内湿之间常相互影响,外湿最易伤脾,脾虚又易生湿,互为因果。本病的基本病机是脾虚湿盛致使脾失健运,大小肠传化失常,升降失调,清浊不分。脾虚湿盛是导致本病发生的关键因素。

【治疗原则】

根据泄泻脾虚湿盛,脾失健运的病机特点,治疗应以运脾祛湿为原则。急性泄泻以湿盛为主,重用祛湿,辅以健脾,再依寒湿、湿热的不同,分别采用温化寒湿与清化湿热之法。兼夹表邪、暑邪、食滞者,又应分别佐以疏表、清暑、消导之剂。慢性泄泻以脾虚为主,当予运脾补虚,辅以祛湿,并根据不同证候,分别施以益气健脾升提,温肾健脾,抑肝扶脾之法,久泻不止者,尚宜固涩。同时还应注意急性泄泻不可骤用补涩,以免闭留邪气;慢性泄泻不可分利太过,以防耗其津气;清热不可过用苦寒·,以免损伤脾阳;补虚不可纯用甘温,以免助湿。若病情处于寒热虚实兼夹或互相转化时,当随证而施治。

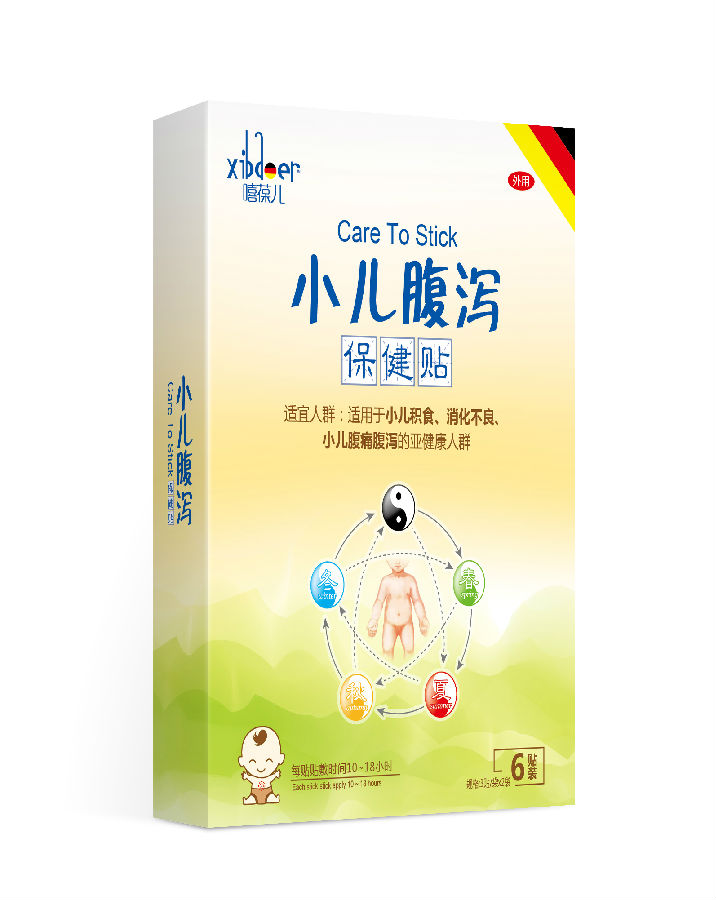

【小儿腹泻保健贴】

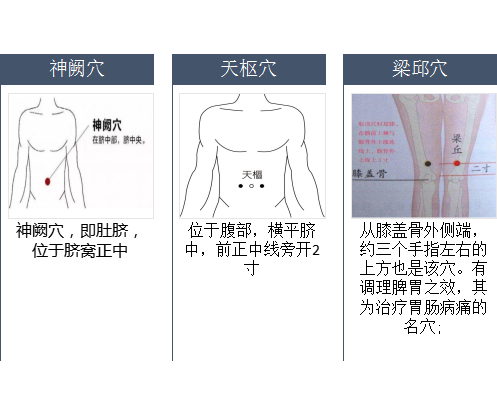

嘻葆儿腹泻保健贴以吴茱萸温中健胃,散寒止痛为君;臣以白胡椒暖肠胃,除寒湿;佐以丁香温阳益气健脾温胃;使以肉桂,热可祛寒,辛可散湿,血脉通而理疏密也,导百药无所畏者。合而温阳散寒,和里缓急,重健胃补脾除湿而止泻,使之脾运得健,胃气得和,湿寒得清。

传承经典·用心甄选·嘻葆儿·就在您身边!